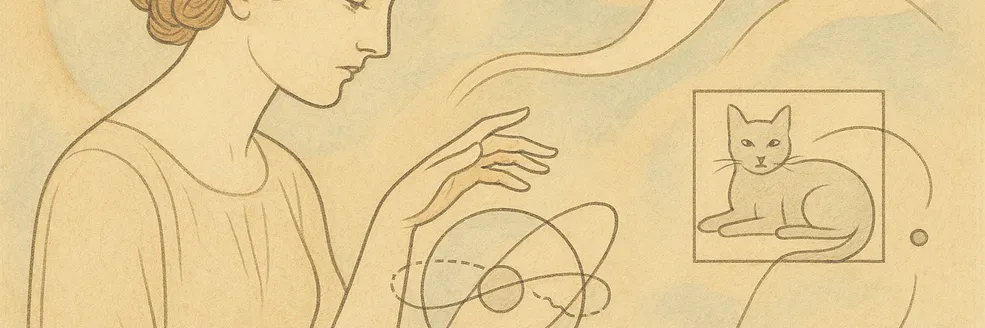

「量子力学は本当は量子の話ではない」を読んだ。量子論が言う「粒子でもあり波でもある」という二重性や、「猫が死んでいるとも生きているとも言える(測定した瞬間に決定する)」といった重ね合わせ、量子がもつれた物体同士が瞬時に影響を与え合うといった奇妙な現象は、量子世界をイメージするための物語がもたらしたもので、量子力学の理論そのものが持つ本質ではないらしい。微粒子の性質・状態としてイメージしようとするから奇妙に見えるだけで、量子論は「情報の取得方法とその因果的影響」を扱う理論と捉えたほうが、筋が通る、というのが本書の内容。それが量子論の見方として正しいのかどうか、そもそも本書の内容をきちんと理解できてるかどうかわからないけど、そんな気がするかもしれないししないかもしれない(二重性)といった感想を持った。

量子論を「情報の理論」とする著者の主張は、「である」性の理論と「もしも」性の理論の違いとして表現してる。

つまり、量子力学の性質を今できる範囲で本当の意味で記述するためには、従来の”である”主義をすっかり”もしも”主義に置き換えるべきである。例を挙げよう。

「ここにあるのは粒子であり、あそこにあるのは波である」 ではなく 「もしもこのように測定するなら、量子物体は私たちが粒子に関連づけている仕方でふるまう。だが、もしもあのように測定するなら、波であるかのようにふるまう」

「この粒子は一度に二状態である」 ではなく 「もしもそれを測定するなら、この状態は確率 X、あの状態は確率 Y で検出される」

この”もしも”性はややこしい。私たちが科学と関連付けるに至った性質ではないからだ。私たちは物事の様相を語る科学に慣れており、“もしも”が持ち上がるなら、それは分かっていない部分があるからにすぎないと考える。ところが、量子力学において”もしも”は根源的だ。 “もしも”性の下層に”である”性はあるか? 可能性はあり、そうと認めるだけで、観測結果の範囲外について意味のあることは言えない、とするコペンハーゲン解釈の割り切った見方の域を越える。だが、言えることがあったとしても、物体は状況に依存しない局所的な性質を元々備えている、という日常生活での”である”性とは違うだろう。「常識」的な”である”性ではないに違いない。(P319)

量子力学は、理論そのものが非決定的で、唯一の見え方がない。これはもしかしたら現在の量子力学の理論の限界で、決定的で唯一な見え方を提供する理論が存在するのかもしれないけど、それはわからない。それでもやはり、巨視的な世界の常識は通用しないと見るのが妥当で、排除できない多様な可能性(例えば多世界解釈)が量子論の世界には存在する。そこが量子論の魅力であり、同時に理解が難しいところでもある。

私たちにとって日常的な巨視的世界と微小な量子世界を分けるものが何か。その一つが波動関数の収縮という現象であり、量子コヒーレンスを破壊するデコヒーレンスであるという。デコヒーレンスは観測行為だけでなく、熱とか空気といった環境との相互作用によっても起こる。量子コンピューターでは、量子ビットの情報がデコヒーレンスで失われないよう、超低温状態に保つ必要があるのだなと思った。

また、量子力学をノーゴー原理(情報に関して何ができないかを公理として据える)から再構築する試みも興味深かった(うまく説明はできないけど)。1900 年にマックス・プランクが量子仮説を立ててから 120 年。この先 120 年で量子力学がどのように発展するのか、楽しみである。