2008 年の 9 月ごろからgoodreadsというサービスで読んだ本の履歴をつけていたのですが、履歴にたまった本が 200 冊くらいになりました。1 年平均 70 冊くらい読んでいるみたいですね。(内容的/量的に)薄い本とかも含まれるので、読んだぞと実感を込めて言えるのは 40〜50 冊といったところかなあという感じですけど。とはいえ、ほとんどすべての本について詳細は覚えてないですけど。

そんなので読んだ意味あるの?と言われると、まあ私にもわかりません。そもそも自分にとって読書とは何なのか。何の意味があって、本を読むのか、よくわからない。そうした疑問を解消すべくというかなんというか、まあなんとなく、読書論的な本もいくつか読んでいます。

4 年くらい前に読んだ レバレッジ・リーディングでは本を「投資」と捉えていて、当時感銘を受けました。しかし今思うと、ある種の息苦しさがある読書だなと感じています。目的をもって読書をして結果を残す、結果が残ってなければならないのかというところの息苦しさ。ビジネス書じゃないといけない気がしてくる。本を読むことの意味がそこにはあるのかもしれないけど、息苦しくて続かない。

森信三先生の人生論としての読書論では(教育者として)人生でなすべきことをなすための読書であり、その読書は職業(教職)に関すること、自身の教養を深めるものなどにフォーカスすべしとしている。これまた非常に感銘を受けたのですが、わたしには少し「修行」色が強すぎるような気がしている。その苦しみは臨むところではあるけど、もっと読書を楽しみたいというところはある。

松岡正剛さんの多読術 (ちくまプリマー新書)に描かれているような自由自在で奔放な読書には惹かれるものがあります。しかし、確固とした自分がないと、関心が広がりすぎて放射状に拡散していってしまう気もする。何の極にもたどり着かないような恐れ。読むには読んだけどどれも自信を持って語れない、みたいな。本を読むことで自己が薄れ、返って自分の考えがなくなってしまう。年に 70 冊くらいが限界の私には、分量的なところで限界を感じる。

ビジネスマンのためのクオリティ・リーディング (創元社ビジネス)の中では、読書は「フォーク型」が良いと述べられています。30 代くらいは関心を広げつつ、40 代には 3〜4 くらいの分野に絞って、自分の土俵を創っていく。時間が有限である以上、こうしたアプローチは実践的で、これまた感銘を受けたわけです。しかし、実際に、どの分野を「フォークの先」にしていくべきかが悩ましいところ。どの分野も自分にとっては必携で、3 つ 4 つに絞らないとだめなのかと思いたくなる。

結局、自分の読書観は自分の経験やある種の欲望を織り交ぜて形成していく必要がある。まあ当たり前かもしれない。自分のための読書であるから。とはいえ、そうした読書論を通して、理想の読書というのはある程度見い出せそうな気がしています。それは、自分なりの人生観に通じる何かであり、自由で奔放な関心を満たすものであり、有限な人生を意識した計画性を持ったものではないかと。つまり、人生の大目標に沿いつつも、自分の関心に忠実でありつつ、分量的に破綻なく方向性のある読書。それにはやはり、まず己を知り、自分が何を求め生きているのかを知ることが肝要かなと。

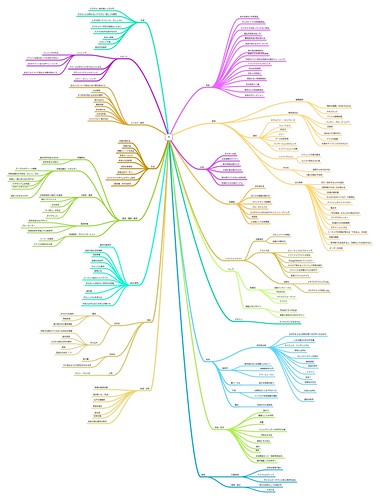

そこで広げたのが mind map というわけです(前置き長い)。ある種の欲望をそのままかたちにしたような読書歴から、自分の関心空間というか、自分が本に何を求めているのかを探ろうとしているのです。この mind map を見ているうちに、何となく自分が捉えられるような気がしています。なんとなく。

そして肝心の mind map への考察をすることなく、続く…(続きはいつものように未定)